2021年——堪称全球海运史上*钱的年份。

本就由于疫情拉大的供需错配,再叠加苏伊士运河堵船和盐田港疫情等一系列黑天鹅事宜,海运运价直接坐上火箭。水涨船高下,不少船公司也乘着这股东风开启IPO之路,德翔团体就是其中之一。

克日,德翔团体向港交所递交了招股说明书,拟赴港上市,由摩根大通和招商证券国际担任联席保荐人。

稳坐卖方市场的伟大盈利,德翔团体去年的营业业绩爆表。2021年,其营业收入约18.37亿美元,同比增进126.72%,毛利率转变也极大,从23%翻倍至50%左右。对应净利润约10.77亿美元,相当于2020年的5、6倍,同比增进485.94%。

海运带来的盈利伸张至今年上半年,2022年前6个月,德翔团体营业收入为14.76亿美元,同比增进106.86%。对应利润约为8.16亿美元,同比增进134.48%。

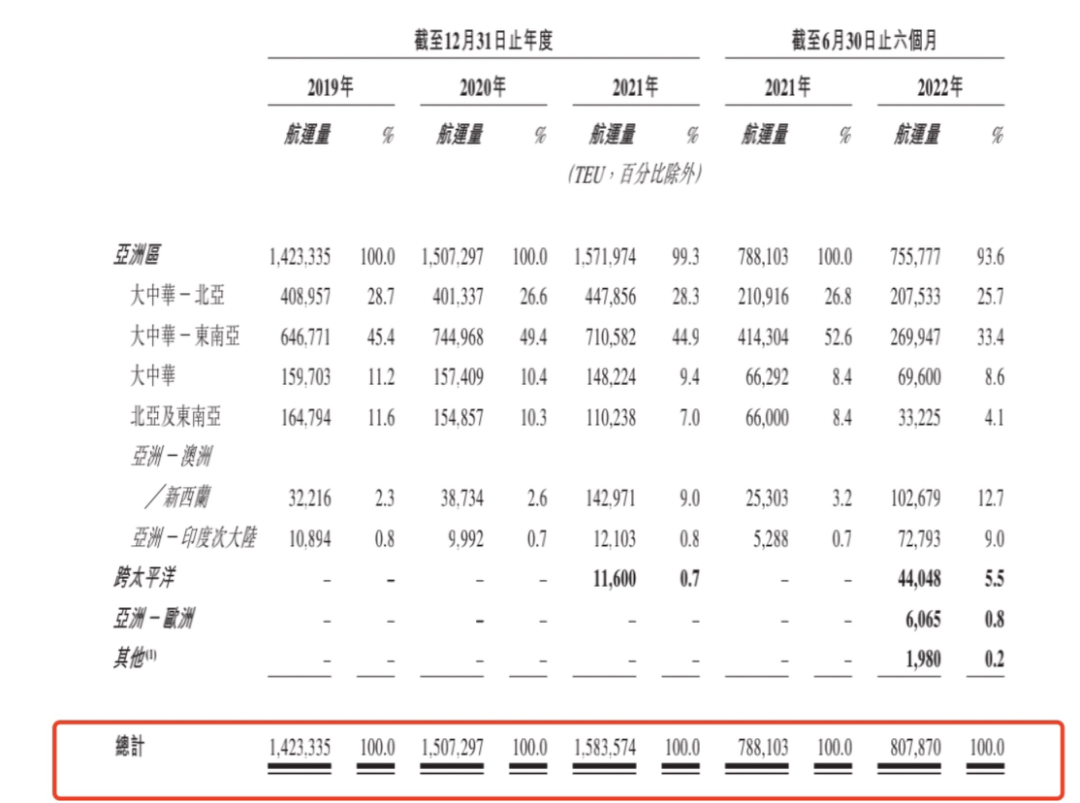

在海运这个十年不开张,开张吃十年的行业,德翔团体的业绩显示显然能反映这场大周期。不外,净利暴涨5倍的背后,并非航运量增多,而是供需错配后的运价猛增。

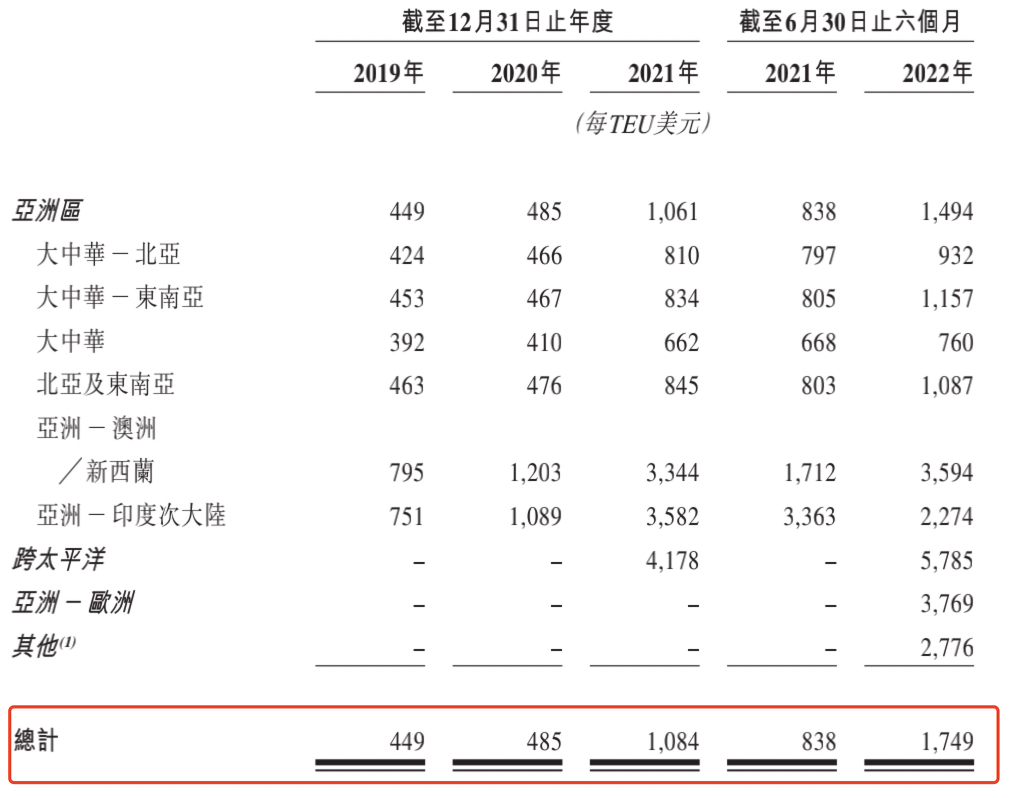

相比于翻了5倍的利润增进,2021年德翔团体航运量仅同比增进了5.06%。但相比于2020年每TEU 485美元(Twenty-feet Equivalent Unit,是以长度为20英尺的集装箱为国际计量单元)的运费,2021年德翔团体的运费同比增进123.51%,来到了每TEU1084美元,2022年前六个月的运费则同比增进108.71%。

德翔团体运费转变,图源招股书

对海洋无可言说的直觉

德翔团体始于首创人陈德胜的空手起身。

50岁时,陈德胜开办了德祥团体,此前他曾在万海航运任职近20年,并担任了11年总司理。在船公司如火如荼的吞并重组中,确立于1965年的万海航运,选择了偏何在彼时竞争并不猛烈的亚洲市场,而今后随着运力扩大,万海航运旗下船队共运营着147艘船,总运力已排在了全球第11位,占有了1.62%的份额。

陈德胜脱离万海航运的缘故原由不得而知,但他在脱离时也带走了一大批万海航运的老同事,其中就包罗现在德翔团体的现任总司理涂鸿麟、资深副总黄仁杰。

而有着万海基因的德翔团体,在海运这件事上依旧选择了和万海相似的路径——专注亚洲市场。

对于确立之初资金欠缺的德翔团体来说,想要在船公司这种极端重资产的行业中快速壮大,一种相对轻量的方式就是租船。为了可以用最少的投资获得*的收益,德翔团体选择了“租船 同业联营 租用同业仓位”的方式谋划。

靠着陈德胜累积多年的行业履历和人脉谋划,德翔团体在其率领下以惊人的速率快速拓展。仅半年时间,其营运航线就已笼罩中国台湾、中国香港、日本、韩国、泰国、印度尼西亚等地。并在第3年就确立了完整的亚洲区域航线营运网,创下约15亿人民币的年营业额。到了第6年,德翔的营业收入已达至约25亿人民币,也就是这一年,陈德胜最先斥资购置新船,增添自身的资产大盘。

一家公司的生长历程,离不开首创人在其中的要害决议,这一点在德翔海运上显示尤为显著。稀奇放到了海运这种强周期属性的行业,能否穿越周期,往往磨练着首创人的前瞻与决议。

正当德翔团体如火如荼之际,2008年的金融海啸汹涌而来,全球经济快速崩塌。疲软的消费需求也给航运公司带来了致命袭击,这场金融危急给海运带来的影响,以至于今后10多年大量船公司都在亏损中消化着过剩的运力。

而在这场危急中,德翔团体的显示却出人意料。出于对船舶租赁的考量,陈德胜一方面尽可能将短租船退租,另一方面则大幅压低了长租船的租金,租赁的天真性也在此体现。由此,金融危急发作后,德翔货柜装载量不减反升,从2008年的114万箱增到2009年的117万箱。

陈德胜对于海运的预判,还体现在2015年,在租船金额大幅上涨前,德翔团体先买入了4艘新船,这一行动直接为公司一年节约约500万美元的运营成本。同时,陈德胜也将运力从需求疲软的印尼航线调配到需求高涨的越南海防与菲律宾马尼拉。

只管身处强周期属性的海运中,但凭着对海洋惊人的直觉,陈德胜率领的德翔团体,却始终维持着高利润增进。

远航的底气——运力

探索德翔团体的高利润窍门,可以简朴将其归纳综合为:运力 航线 客户定位三大部门。

作为船公司间的兵家必争之地,运力无疑关乎着船公司的底气。

短期来看,租船对于船公司来说可以相对轻量地提高运力。但耐久来看,租船并晦气于公司掌握运营成本,从而会对船公司整体的竞争力造成影响。而想要天真掌控航线,显然自有船要比租赁船舶来得更为便利,也因此,德翔团体在今后的扩张中,加大了自有船的比例。

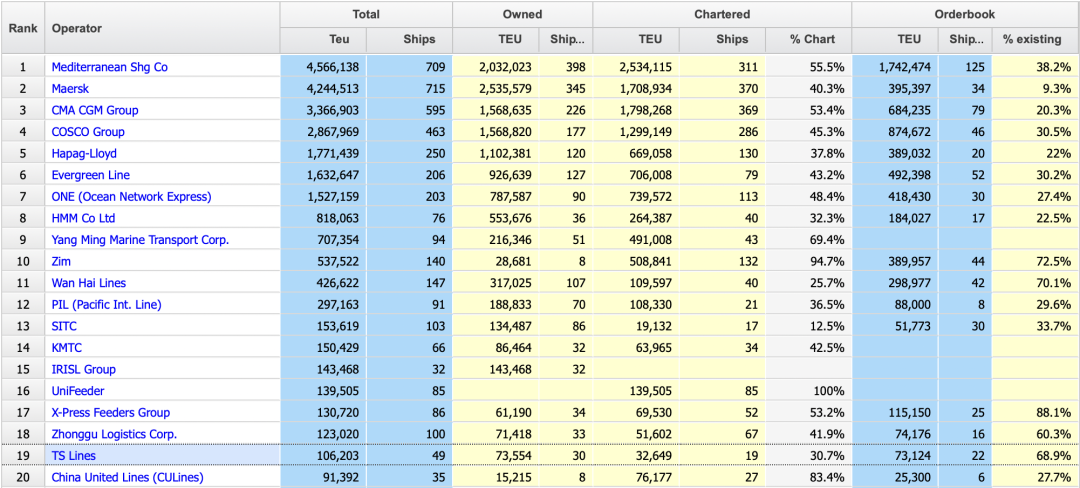

据Alphaliner最新宣布的数据,停止现在,德翔拥有49艘船,包罗30艘自有船及19艘租用船舶,总运力为10.62万TEU,全球排名19位,全球份额为0.4%,自有船比例达61.22%。

全球船公司的自有船比例

对于海运这种强周期属性的行业来说,处于周期底部时,位于上游的船公司往往面临着“一货难求”的逆境。当运价一降再降时,只有成本*的谋划者才有时机活下来。因此,只有不停降低运营成本,并抢占更多市场份额才有时机能乐成抵御周期。以是,为了降低每一只集装箱的成本,船公司需要不停制作更多的汽船。

值得一提的是,同样是一个海运资源麋集型行业,其资金泉源渠道依旧以银行贷款和融资租赁等传统方式为主。

行业内大量向银行举债的方式延续延续至2013年。这一年,金融危急的影响仍在延续伸张,海运也在继续亏损。中海集运、中海生长、招商汽船凭证其2013年年报均显示其亏损超20亿元,大型海运企业生计尚且云云艰难,更别说中小型海运企业。

行业不景气、谋划亏损导致企业资金链异常主要,自2013年起,海运企业的银行贷款违约事宜频发。好比,*ST凤凰遭浦发、光大等多家银行抽贷,面临高额贷款、无力归还的逆境;再好比,连云港建设银行有27艘船舶贷款无法追回。

因此,银行为了规避坏账风险,对海运行业的融资走向了守旧。在这种趋势下,反而是大型和重资产的海运企业更容易获得银行融资,这种征象在海运周期下行时愈甚。

对于船公司来说,扩大运力的需求一方面在降低着均摊到每一个集装箱上的运营成本,另一方面也在扩大公司的资产总量,从而更容易获得银行贷款,这或许也是德翔近几年不停提高自有船比例的缘故原由之一。

除了运力,航线笼罩的市场区域也尤为主要。基于资金和规模等限制,中小公司往往只能先专注于某个区域,再逐步扩展其它区域,德翔团体就选择了专注于亚洲区域。

一方面是德翔团体具备万海航运的基因,其在亚洲市场积累了足够多的履历和资源;另一方面是据其招股书披露,亚洲区是已往30年规模及增进最快的区域之一。按TEU计,亚洲区(包罗大中华、北亚、东南亚、印度次大陆及大洋洲)占2021年全球货柜口岸吞吐量的59.4%,亚洲区货柜口岸吞吐量于全球的占比由1991年的43.4%增进至2021年的59.4%。

不外,差异于美洲航线的客户群体以及航道,亚洲航道大多偏窄且以中小型客户为主,单个客户的货运量并不大,对于单船的运力要求没有美洲航线那般夸张。以是,德翔团体的船队多由小型船舶组成,每艘船舶的运力都是低于2000TEU,可进入亚洲区域的多数口岸。

德翔团体在各市场的运力转变,图源招股书

难逃的周期魔咒

只管以德翔团体的招股书来看,其高额的利润收益以及延续增进的营收,让外界怎么看都以为这是一家蒸蒸日上的公司。然而,周期的伟大颠簸,却远非一家公司所能抵御的,暗流涌动的海运市场上,种种显示似乎都在示意着:德翔团体2022年下半年可能迎来营收拐点。

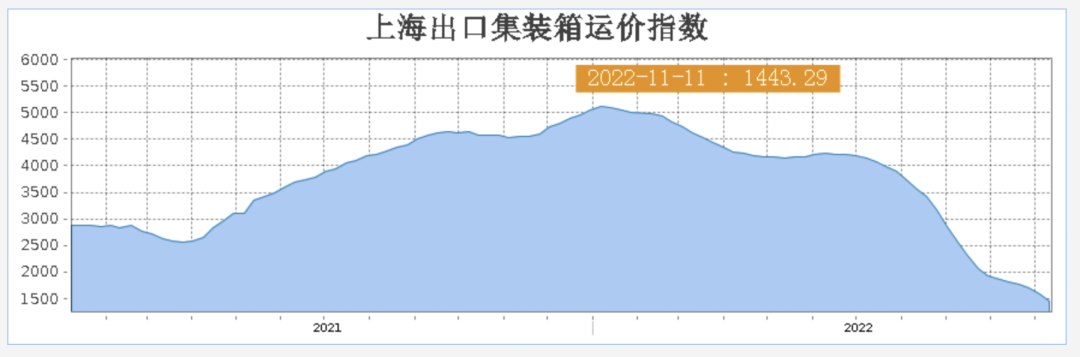

作为亚洲市场传统旺季Q4,运价非但没有像预期一样上涨,反而是延续下跌。凭证上海航运生意所11月11日宣布的上海出口集装箱运价指数(SCFI),上周已跌至1443.29,跌幅较上周6.98%扩大为8.6%,跌幅进一步扩大,已连跌超20周。

集运指数

海运,也即将迎来下行周期。

海运下行的到来并非无迹可寻。首先是随着外洋疫情恢复,码头最先复工,集装箱的周转率和口岸堵塞征象获得缓解;其次是全球经济不景气,以及疫情带来的消费怒潮最先回归理智,消费需求走向疲软;最后是2021年的海运运价暴涨,点燃了各大船公司的买船热情,赚到钱的船公司们纷纷最先了新一轮的买船竞赛。

据Alphaliner最新数据显示,2023年、2024年划分有将有近240万TEU、280TEU运力交付。而德翔团体新购入的22艘船也将在2022年11月至2024年11月交付。

运力的直接供应远大于需求,一定自然会导致海运运价溃逃。海运也将从“一箱难求”酿成“一货难求”,从卖方市场转变为买方市场。

身处其中的德翔团体,似乎并没有设施从这个海运的漩涡中抽身而退。

除了周期影响之外,燃油价钱的更改同样值得注重。作为船公司运营成本的主要组成部门,燃油开支无法被转嫁给客户,因此,每一次燃油价钱的更改都市对企业运营发生主要影响。

德翔团体的燃油开支由2021年前六个月的0.71亿美元,上升至2022年前六个月的1.51亿美元,同比上升110.78%,占同期销售成本由18.8%上升至22.9%。

受多重影响,再加上延续扩大的通货膨胀,都将进一步提高能源价钱。这对于身处海运周期底部挣扎生计的船公司来说,更是雪上加霜。

从建立至今德翔团体已走过了20多年,这也意味着50岁起身的首创人陈德胜,在古稀之年需要面临着公司传承的问题。对于家大业大的德翔团体来说,家族内的接班已成共识,种种迹象均注释其子陈劭翔将成为德翔团体的下一代掌舵人。

陈劭翔现任德翔团体任执行董事兼副总裁的职位,卖力德翔团体的谋划、营销及海运部,并制订团体的中耐久战略及投资。虽然二代接班会晤临种种不适,然则作为陈德翔左膀右臂的黄仁杰,仍将继续追随陈劭翔,稳固着德翔团体的未来走向。

事实上,现在大多数传统企业都面临着传承问题。只管二代们在行业内浸润已久,且焦点团队暂时并无显著更改,但对于海运这样一个极为特殊的行业,值得商讨的是,当新一代最先接手之际,对于这片神秘海洋的熟悉度,又是否能再次率领船公司穿越循环往复的谲诡周期呢?